Schulprofilentwicklung (BNE)

Übersicht und Navigation:

A. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) – März 2025

B. Köllerholzschule Bochum – BNE März 2025

D. Schuleigene Qualitätsanalyse

E. Änderungen in der Ausbildungsordnung Grundschule (AO-GS)

F. Berücksichtigung der Vorläuferfähigkeiten in Deutsch und Mathematik

G. Fachoffensive Grundschule NRW

A. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) – März 2025

Stephan Vielhaber 18.03.2025

Schulleiter Stephan Vielhaber: „Mit unserem Schulprofil „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ waren wir schon immer am Puls der Zeit. BNE ist ein Bildungskonzept, das Kindern und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln vermittelt. Es versetzt Menschen in die Lage, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf künftige Generationen oder das Leben in anderen Weltregionen auswirkt. Nichts ist zurzeit wichtiger“.

Dabei ist es unumgänglich relevant, die Vorzüge des Ganztagsschulstandortes zu nutzen!

Thesen für „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ in der ausgebauten Offenen Ganztagsgrundschule # “Hochwertige Bildung“ (SDG 4) haben immer die Menschen im Blick:

- Die ganztägige Präsenz bringt die Menschen an den Puls der Ganztagsschule!

- Der partizipative Bildungsplan ist der Taktgeber der Rhythmisierung!

- Partizipation ist mehr als Mitwirkung!

- „Vielfalt als Chance und Herausforderung“ zu begreifen, impliziert als Aufgabe der ganzen Schule, diese durch eine umfassende und differenzierte Bildungs- und Erziehungsarbeit für das gemeinsame Leben und Lernen der Kinder zu nutzen!

- „Lernen im Leben, Leben im Lernen!“ (Otto Herz)

- „Dem Leben der Kinder bekömmliche Stätte!“ (Otto Herz)

- Haben oder Sein: Im Laufe des quantitativen und qualitativen Ausbaus der Offenen Ganztagsschulen entwickelten sich zwei Modelle, deren Ausprägung man als Antwort auf die beiden Fragen „Haben wir eine Offene Ganztagsschule?“ oder „Sind wir eine Offene Ganztagsschule?“ ermitteln kann.

- Zweiklang „Lernzeit – Freizeit“ und Partizipation: Der Zweiklang „Lernzeit – Freizeit“ ist der gedankliche und reale Garant für ein individuell zugeschnittenes Leben und Lernen in der Ganztagsschule. Die Partizipation der Schulkinder im Sinne einer demokratischen Mitbestimmungskultur spielt hier eine wichtige Rolle, damit sie selbstständig werden und ein Rückgrat entwickeln.

- Ein gemeinsames schulisches Ethos und bildungstheoretische Grundvereinbarungen aller in der Schule tätigen Menschen, möglichst „übersetzt“ in eine für die Kinder verständliche Sprache, sind unverzichtbar für das ganztägig geprägte Vorhaben „Gemeinsam gute Schule machen“.

- Paradigmenwechsel: Bietet die Ganztagsschule aus der Sicht der Kinder weniger oder mehr Lebensqualität? Es kommt darauf an, was man daraus macht!

- Von der geschlossenen Lernanstalt hin zur offenen, entwicklungsfördernden und bildenden Lebenswelt sind es nicht wenige Schritte.

- Es geht um den Paradigmenwechsel, weg von der Frage „Wie muss ein Kind sein, damit es der Schule gerecht wird?“ hin zu der Frage „Wie muss die Schule sein, damit sie dem Kind gerecht wird?“.

- Schule als Modell für Gesellschaftsordnung: Das System Schule ist aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen Modell für eine Staats- oder Gesellschaftsordnung. Die Art und Weise, wie Schule als System und wie Lehr- und Fachkräfte als Personen mit Kindern und Jugendlichen umgehen, ist Maßstab und Vorbild. Schülerinnen und Schüler werden sich später im Umgang mit ihren Kindern, Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden, Angestellten, Untergebenen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kolleginnen und Kollegen unbewusst an den Umgangsformen orientieren, die sie als junge Menschen, vor allem in der Schule, erfahren haben.

- Menschen: Von zentraler Bedeutung für den Standortplan sind die Menschen in unserer Schule. Zuallererst sind das unsere Schülerinnen und Schüler, dann unsere Mitarbeitenden im Lehrekollegium und im Ganztagsteam, unsere Ehrenamtlichen, unsere Eltern, unsere Großeltern und unsere schulischen Partnerinnen und Partner. Was sind das für kleine und größere Menschen? Was macht sie aus? Welche Ideen, Ziele und Ideale haben sie und wie werden sie sich einig? Wie gelingen die Kombinationen individueller Ansprüche und gemeinsamer Verantwortung?

- Anlässe dafür, gemeinsam etwas zu bewegen, gibt es täglich, immer auch bei uns. Man muss die Dinge sehen …..

- Um die Qualität schulischer Arbeit sicherstellen zu können, bedarf es regelmäßiger pädagogischer Tage, um mit den in der Schule beteiligten Akteurinnen und Akteuren (Lehr- und Fachkräfte, Partner, Schulkinder, Eltern …) in den Austausch zu treten, sich gemeinsam fort- und weiterzubilden, zu reflektieren, zu evaluieren und sich ggf. auch neu auf- oder umzustellen.

B. Köllerholzschule Bochum – BNE März 2025

Unser Jubiläumsjahr 2024 (60 Jahre Köllerholzschule) war auch ein „Update BNE“ mit dem Einstieg in die „BNE-Zukunftslandschaften NRW“.

61 Jahre Köllerholzschule

Als Volksschule begann alles am 27. Januar 1964 Es ging weiter als Hauptschule bis 1984.

41 Jahre Grundschule

Seit 1984, somit seit 41 Jahren, ist unsere Schule eine Städtische Gemeinschaftsgrundschule, die im kommenden Schuljahr 2025/26 von 345 Kindern besucht werden wird.

- Unser schuleigener Rekordwert! Erstmalig vier Züge in zukünftigen 1.Klassen!

- Sozialindex 1 / 2024/25: höchster Klassenfrequenzwert der Bochumer GR (~28)

- 50 % der Kinder kommen nicht aus unserem Schulbezirk.

- 280 Kinder (85 %) nutzen im Schuljahr 204/25 unsere Ganztagsangebote (höchste Auslastung in Bochum).

- Es gibt viele gute Gründe, warum so viele Eltern unsere (Rhythmisierte Ganztags)Schule aussuchen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist jedenfalls ein hohes Gut!

31 Jahre naturnaher Schulgarten auf über 3000 qm

Seit 31 Jahren gibt unser Schulgarten unserer Schule ein einzigartiges Gepräge. Seit 1994 wurde mit beginnender Schulgeländegestaltung bereits die Basis für die Profilentwicklung „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) gelegt, die aus dem Ursprungsprofil „Ökologie und Umweltbildung“ der 1990er-Jahre und in der Nachfolge „Agenda 21 in der Schule“ um die Jahrtausendwende entstand.

- Gestaltung des Schullebens und Öffnung von Schule (Landesprogramm GÖS, Landesinstitut

für Schule NRW, Soest) - Öffnung an zwei Nachmittagen ganzjährig von 14 bis 18 Uhr seit April 1994 (+ Ferien)

- Praxis & Theorie (u.a. „Mein Mitmachbuch“ > „Köllerholz-Schulnews“)

- Offener Garten

- Außerschulische Partner*innen

- Netzwerke (Agenda 21, BNE)

- Abordnungen NUA (Schule der Zukunft)

- Freistellungen LfS, LSW, QUALIS, Serviceagentur Ganztägig lernen NRW

- Veranstaltungsort (NUA NRW, LfS Soest, ISA Münster, SAG NRW,

- Langer Tag der StadtNatur Bochum (am 13. Juni zum 12. mal)

- „Prima Klima“

- „Mitten im Paradies“

31 Jahre Förderverein

Unser Förderverein „Freundeskreis Köllerholzschule Oberdahlhausen e.V.“ wurde im Frühjahr 1994 gegründet, um das damals so genannte Großprojekt „Naturnaher Schulgarten als Lern- und Erlebnisfeld“ nach einjähriger Vorplanung und mit Abstimmung aller Beteiligten organisatorisch, finanziell und vor allem mit „manpower“ zu unterstützen, welches unserer Schule bis heute ein einzigartiges und landesweit bekanntes Gepräge verleiht.

21 Jahre Ganztagsschule

Hinzu kommt ein weiterer Meilenstein. 21 Jahre Ganztagsschule seit 2004! Ein Segen für unsere Familien und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch für unsere profilorientierte, rhythmisierte und ganztägige Schulentwicklung.

6 Jahre Schülerfirma „Fair & Fröhlich“

Hauptpreisträger beim Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik „alle für EINE WELT für alle“ mit Auszeichnung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin im Juni 2024 für vorbildliche Aktivitäten im Lernbereich Globale Entwicklung

2 Jahre Köllerholz-Schulnews – Unser Online-Magazin

Die „Köllerholz-Schulnews“ im neuen frischen Design ersetzen die „Hexenpost“, die im September 2022 nach 6 Jahren den Betrieb eingestellt hatte. Unsere Schulkinder sind damit 9 Jahren online!

Köllerholz-Schulnews – Unser Onlinemagazin (khs-news.de)

28 Jahre Tierhaltung

Unsere Schulimkerei gibt es seit 1997, unsere Hühner erst seit 2023.

Neue Lehrpläne für die Grundschulen in Nordrhein-Westfalen – und nun?

Da die verbindliche Entwicklung schuleigener Arbeitspläne durch das MSB NRW abgeschafft wurde (zu Beginn des Schuljahres 204/25), sollen stattdessen verbindliche Vereinbarungen getroffen werden, welche Themen und Inhalte schulprofilbezogen (hier: BNE) bearbeitet werden.

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, die „Sustainable Development Goals“ (SDGs), lauten:

- 1 Keine Armut

- 2 Kein Hunger

- 3 Gesundheit und Wohlergehen

- 4 Hochwertige Bildung

- 5 Geschlechtergerechtigkeit

- 6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen

- 7 Bezahlbare und saubere Energie

- 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

- 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur

- 10 Weniger Ungleichheiten

- 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

- 12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion

- 13 Maßnahmen zum Klimaschutz

- 14 Leben unter Wasser

- 15 Leben an Land

- 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

- 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele

C. Zielperspektive

Die Gesamtverantwortung für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags, für die Qualitätsentwicklung, für die Qualitätssicherung und für die Schulentwicklung gemäß § 59 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen trägt der Schulleiter.

Die Erfüllung dieses Gesamtauftrags, dessen Umsetzung der guten Entwicklung unserer Schulkinder dient und deren Kompetenzen auf fachlicher und emotionaler Ebene erweitert, kann aber nur im freudigen Miteinander der Schulgemeinde gelingen, sei es als fleißig Lernende, als alle mitnehmende Lehrende, als kreative Projektmanager*innen, als fürsorglich Betreuende oder als mit echtem Interesse mitwirkende Eltern.

Der gute, weil handlungsorientierte und lebensnah gestaltete interessante Unterricht soll im Mittelpunkt unserer Schule stehen. Dieser nimmt dann Gestalt an, wenn wir die Möglichkeiten unserer vergleichsweise gut ausgebauten Rhythmisierten Ganztagsschule mit ihren Varianten OGS (Offene Ganztagsschule), BGS (Betreute Grundschule) und BGS + (Betreute Grundschule plus Ferienprogramm) ausschöpfend nutzen, dazu das Schulumfeld mit seinen interessanten Nahräumen (z.B. Köllerholzwald in 100 Metern und Schulbauernhof im Neveltal in 1.200 Metern Entfernung).

Die Ganztagsschule ist aber nicht nur ein Lernfeld für guten Unterricht. Sie ist sowohl Lernort als auch Lebensort, gleichsam Heimstätte, bedenkt man die wöchentliche Präsenz von jungen Schüler*innen in einem Zeitrahmen von 45 Zeitstunden wie bei Vollzeitarbeitnehmer*innen. Hier gilt es den Kindern viel Gutes zu tun mit interessanten Angeboten und Projekten, aber auch der Möglichkeit ausgedehnten Freispiels mit den Schulfreund*innen.

Das erfordert Teamarbeit, Vereinbarungen und tägliche Absprachen. Diese sind dem Schulerfolg unserer Kinder gewidmet, den schneller Lernenden, den weniger schnell Lernenden und den Lernenden, die das Lernen erst noch lernen wollen.

Dies entspricht dem Auftrag des Schulgesetzes NRW in § 1, nach dem jedes Schulkind das Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung hat. Ein anspruchsvoller Auftrag bei 345 Schulkindern im kommenden Schuljahr 2025/26!

Die langjährig erprobte „Köllerholz-Lernwerkstatt“ nimmt diesen Gedanken auf und wird aktuell wieder realisiert durch ein multiprofessionelles Team, das für speziell Lernende örtliche und zeitliche Lernräume arrangiert und im Besonderen die vielfältigen Möglichkeiten unseres Schulgartens mit dessen Lernstationen und Aufenthaltsbereichen nutzt.

Zum multiprofessionellen Team gehören Lehr- und Fachkräfte, Sonder- und Sozialpädagog*innen und Integrationsfachkräfte. Das Team korrespondiert mit den Klassenleitungen, den Eltern, den Ganztagskoordinatorinnen und der Schulleitung.

Als Kommunikationsbasis dient der „Partizipative Bildungsplan“ als Bestandteil unserer Rhythmisierten Ganztagsschule unter besonderer Berücksichtigung der Lernausgangslagen (neu: Vorläuferfähigkeiten).

D. Schuleigene Qualitätsanalyse

Qualitätsanalyse | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw)

Qualitätstableau NRW (schulministerium.nrw)

Die schuleigene Analyse zeigt gemäß den Anforderungen der Qualitätsanalyse NRW, dass die erforderlichen Grundkonzeptionen vorliegen. Nun gilt es auf dieser Grundlage und aufgrund der Erfahrungen innerhalb der dreijährigen Coronakrise mit ihrer vermehrt inneren Schulentwicklung Vereinbarungen neu zu treffen und aktuell zu definieren, wie (Unterrichtsgestaltung), wann (Jahrgangsbezug / Stufenbezug) und womit (Material, Methoden, Medien) unsere Schüler*innen lernen sollen (schulinterne Unterrichtsvorgaben).

Die QA NRW setzt die OGS im Qualitätstableau ausdrücklich als Querschnittsbedingung. Die Beteiligung, Möglichkeiten und Qualitätsaspekte unserer RGTS (Rhythmisierte Ganztagsschule) müssen deshalb immer multiprofessionell mitgedacht werden.

Anknüpfungspunkte

Besondere Anknüpfungspunkte bieten die Erkenntnisse unserer pädagogischen Ganztagsschultage. Die drei übergeordneten Ziele „guter Unterricht“, „anregungsreiches Schulleben“ und „attraktive Freizeitgestaltung“ und die äußere und innere Rhythmisierung auf der Grundlage der Jahreskreise (u.a. Kalenderjahr, Schuljahr, Jahreszeiten, Fest- und Feiertage) und Anfertigung von Lerndokumentationen als individuelles „Köllerholz-Portfolio“ sind Konsens in der gemeinsamen Arbeit des Lehrerkollegiums und des Ganztagsteams.

E. Änderungen in der Ausbildungsordnung Grundschule (AO-GS)

Da sich in der Stundentafel für die Grundschulen die Gesamtzahl der Stunden pro Jahrgang nicht ändern soll, wird der Block Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Förderunterricht in Klasse 1 um eine Stunde und in Klasse 2 um zwei Stunden aufgestockt, in Klasse 3 und 4 dagegen jeweils um eine Stunde gekürzt.

F. Berücksichtigung der Vorläuferfähigkeiten in Deutsch und Mathematik

Unter den sogenannten Vorläuferfähigkeiten werden Fähigkeiten verstanden, die bei den Schülerinnen und Schülern schon vor Schuleintritt sehr unterschiedlich entwickelt sind, zum Beispiel aufgrund der sozialen Herkunft, des Familienhintergrundes, des Besuches eines Kindergartens usw.

Diese Vorläuferfähigkeiten müssen in den beiden Fächern Deutsch und Mathematik zunächst aufgebaut werden, um ein erfolgreiches Weiterlernen zu gewährleisten. Sie werden in der Schule aufgenommen und individuell weiterentwickelt.

Zu Schulbeginn liegt der Fokus demnach auf der Ermittlung der Lernausgangslagen:

Deutsch

- Pragmatische Bewusstheit: die Fähigkeit, den eigenen Sprachgebrauch in der Kommunikation mit anderen bewusst zu gestalten (z.B. auf die Verständlichkeit einer Mitteilung zu achten)

- Syntaktische Bewusstheit: die Fähigkeit, grammatische Mittel in der gesprochenen Sprache bewusst zu nutzen (z.B. die Umstellung von Sätzen, das Erfinden von Sätzen)

- Wortbewusstheit: die Fähigkeit, Wörter als Segmente der gesprochenen Sprache zu erkennen (z.B. einzelne Wörter aus einem Satz herauslösen)

- Phonologische Bewusstheit: die Fähigkeit, die lautliche Struktur der gesprochenen Sprache wahrzunehmen (z.B. Reimen, Lautanalyse „Kommt ein f in Affe vor?“, Lautmanipulation wie etwa im Lied „Auf der Mauer, auf der Lauer“)

Mathematik

- Mathematik im Alltag entdecken und erforschen

- Mathematische Situationen darstellen und darüber sprechen

- Kreativ sein und Probleme mithilfe der Mathematik lösen

- Anzahlen bis 4 simultan erfassen

- Unstrukturierte Anzahlen durch Abzählen ermitteln

- Mengen vergleichen (mehr, weniger, größer, kleiner, gleich)

- Zahlenwortreihe bis 10 aufwärts aufsagen, den Richtungsbegriff rückwärts erkennen

- Räumliche Beziehungen benennen (u.a. oben, unten, vorne, hinten)

- Unterschiede oder Ähnlichkeiten wahrnehmen, klassifizieren, sortieren, Muster erkennen

- Einfache geometrische Formen (Kreis, Dreieck, Viereck) erkennen

- Teilfiguren in einem komplexen Hintergrund erkennen und isolieren (Figur-Grund-Wahrnehmung) sowie

- Seheindrücke und Handbewegungen koordinieren (Auge-Hand-Koordination)

Anmerkungen:

- Das Multiprofessionelle Team unterstützt die Klassenlehrer*innen bei der Ermittlung der Lernausgangslagen der Erstklässler*innen, auch bereits schon im Rahmen des Einschulungsverfahrens.

- Im Rahmen des Einschulungsverfahrens unserer Schule wird als Erfassungsinstrument der „Beobachtungsbogen zum Schulfähigkeitsprofil“ verwendet. Dieser passt inhaltlich exakt zu den Vorläuferfähigkeiten.

- Mit den beiden kommunal zugeordneten Kindertagesstätten (kath. KiTa St. Engelbert, ev. Kita Gottessegen) sollen Einschulungskonferenzen, möglichst in diesen Einrichtungen, durchgeführt werden.

- Ziel ist es, für die Schulkinder (zunächst bei besonderen Notwendigkeiten) individuelle Bildungspläne anzulegen (vgl. 2. Zielperspektive „Der partizipative Bildungsplan“).

Beobachtungsbogen-Schulfaehigkeitsprofil-Koellerholzschule-09-2022.pdf

G. Fachoffensive Grundschule NRW

Die Berücksichtigung der Vorläuferfähigkeiten ist eingebunden in die Fachoffensive Deutsch und Mathematik innerhalb des „Masterplan Grundschulen NRW“.

Bereiche der Fachoffensive Deutsch:

- Lesen

- Orthographie

- Schriftlicher Sprachgebrauch

- Lernstands- und Lernprozessdiagnostik

- Digitale Medien im Deutschunterricht

Bereiche der Fachoffensive Mathematik:

- Mathematik gemeinsam lernen

- Prozessbezogene Kompetenzen fördern

- Digitale Medien

- Lernstands- und Lernprozessdiagnostik

- Rechenschwierigkeiten vermeiden

- Mathematik sprachbildend unterrichten

- Mathematikstärken ausbauen

Fachoffensiven für Deutsch und Mathematik | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw)

Fachoffensive Deutsch | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw)

Fachoffensive Mathematik | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw)

Masterplan Grundschule.pdf (schulministerium.nrw)

Das MSB NRW richtet Fachberatungen bei den Schulämtern ein. In Bochum arbeiten drei Fachberaterinnen (2 D, 1 M). An den Fortbildungsveranstaltungen sollen die Beteiligten in der Schuleingangsphase nach Möglichkeit teilnehmen (Beginn Mai/Juni 2023).

Aus dem Kollegium benennt die Schulleitung dem Schulamt jeweils eine Ansprechpartnerin für die Fächer Deutsch und Mathematik.

H. Aufbau der Lehrpläne

Der Aufbau der Lehrpläne hat sich etwas verändert. Alle Fächer sind in drei Teile gegliedert:

- Aufgaben und Ziele

- Bereiche, Inhalte und Kompetenzerwartungen

2.1. Bereiche

2.2. Kompetenzerwartungen

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung

Das „Gemeinsame Lernen“ und die „Sprachbildung“ bilden in Kapitel 1 aller Fächer einen besonderen Schwerpunkt.

In Kapitel 2 werden die „Kompetenzerwartungen“ vermehrt über die gesamte Grundschulzeit ausgewiesen, weniger in Differenzierung für die Schuleingangsphase und die Klassen 3/4.

In Kapitel 3 ist der individuelle Lernstand als Ausgangspunkt der Leistungsüberprüfung und Leistungsbewertung von großer Bedeutung. Grundlage bildet also die Ermittlung der Lernausgangslage.

Zu berücksichtigen bei der Leistungsbewertung ist zudem die Transparenz der Kriterien gegenüber den Schülerinnen und Schülern.

Ebenso werden allgemeine und fachspezifische Lernstrategien in den Mittelpunkt gestellt.

Auch die individuelle Rückmeldung zur Leistungsentwicklung gewinnt an Bedeutung. Explizit erwähnt werden die Überprüfungsformen auf Grundlage schriftlicher, mündlicher und praktischer Art.

Höhere Verbindlichkeiten: Neu in den Lehrplänen und den Kompetenzerwartungen sind verbindliche Inhalte und Gegenstände.

In Klammerzusätzen werden Kompetenzerwartungen und verbindliche Inhalte und Gegenstände zur Entwicklung der Kompetenz ergänzt.

Der Zusatz „u.a.“ weist darauf hin, dass zusätzlich zu den genannten mindestens ein weiterer Inhalt bzw. Gegenstand verbindlich zu behandeln ist.

Querschnittsaufgaben

Übergreifende Bildungs- und Erziehungsaufgaben (= Querschnittsaufgaben) werden in den Fächern, fachübergreifend, in Lernbereichen und im Rahmen spezifischer Angebote und Projekte der Schule berücksichtigt.

Die Entwicklung einer mündigen, sozial verantwortlichen und für ein friedliches und diskriminierungsfreies Zusammenleben einstehenden Persönlichkeit ist Aufgabe aller Fächer.

Jede Schule entscheidet über die Anlage ihrer schulinternen Unterrichtsvorhaben, wie die Querschnittsaufgaben innerhalb des Schulprogramms berücksichtigt werden:

- fächerübergreifend im Unterricht

- überfachliche Projekte

- Kooperationen mit außerschulischen Partnern

- schulkulturell etablierte Angebote

- expliziter Gegenstand schulorganisatorischer Maßnahmen und schulischer Angebote

Die Querschnittsaufgaben in den Lehrplänen:

- Menschenrechtsbildung

- Werteerziehung

- politische Bildung und Demokratieerziehung

- Medienbildung und Bildung für die digitale Welt

- Verbraucherbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung

- Geschlechtersensible Bildung

- Kulturelle und interkulturelle Bildung

Der „Medienkompetenzrahmen NRW“ und die „Rahmenvorgaben Verbraucherbildung“ sind an vielen Stellen der Lehrpläne fachlich eingebunden.

LVR_ZMB_MKR_Rahmen_A4_Final.indd (schulministerium.nrw)

Rahmenvorgabe Verbraucherbildung in der Primarstufe und Sekundarstufe I in NRW

Nicht explizit aufgeführt, aber von großer Bedeutung ist die Sprachbildung. Jede Grundschule soll über ein eigenes Sprachbildungskonzept verfügen.

Planungshilfe für ein Sprachbildungskonzept | Bezirksregierung Arnsberg (nrw.de)

Sprachbildung | Bezirksregierung Arnsberg (nrw.de)

Fazit:

- Die neuen Lehrpläne bieten insbesondere bei den Querschnittsaufgaben Chancen, fächerübergreifend, fächerverbindend, projektorientiert oder auch in Kooperation mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten.

- Die Betonung der Bedeutung der grundlegenden Vorläuferfähigkeiten ist in Grundschulen allgegenwärtig und wird nun mit explizit genannten Fähigkeiten in den Fächern Deutsch und Mathematik in den Lehrplänen aufgenommen.

- Insgesamt scheint, nicht nur bei der Leistungsbewertung, die Ermittlung der Lernausgangslage einen Schwerpunkt des Unterrichts auszumachen.

Lehrpläne als kompetenzorientierte Unterrichtsvorgaben

Lehrpläne leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des Anspruchsniveaus an der Einzelschule sowie im ganzen Land und schaffen notwendige Voraussetzungen für die Vergleichbarkeit von Lernergebnissen.

Lehrpläne:

- bieten allen an Schule Beteiligten Orientierung über die Aufgaben und Ziele der Fächer

- geben eine curriculare Stufung vor und legen fest, welche fachbezogenen Kompetenzen einschließlich zugrundeliegender Wissensbestände Schülerinnen und Schüler am Ende der Stufen erworben haben sollen

- stellen eine landesweite Obligatorik strukturiert in fachspezifische Inhalte und darauf bezogene fachliche Kompetenzen dar

- sind Grundlage für Fördermöglichkeiten sowie die Überprüfung von Lernergebnissen und Leistungsständen

- fokussieren auf überprüfbares fachliches Wissen und Können / Aussagen zu allgemeinen, fächerübergreifend relevanten Bildungs- und Erziehungszielen werden im Wesentlichen außerhalb der Lehrpläne u. a. in Richtlinien und Rahmenvorgaben getroffen. Sie sind neben den fachspezifischen Vorgaben der Lehrpläne bei der Entwicklung von schuleigenen Vorgaben und bei der Gestaltung des Unterrichts zu berücksichtigen

- bilden die curriculare Grundlage für die Entwicklung schuleigener Unterrichtsvorgaben (§ 29 sowie § 70 SchulG NRW)

Da sich Lehrpläne auf zentrale fachliche Kompetenzen und Wissensbestände beschränken, erhalten Schulen die Möglichkeit aber auch die Aufgabe, gegebene Freiräume schul- und lerngruppenbezogen auszugestalten. In Verbindung mit dem Schulprogramm erfolgen Schwerpunktsetzungen im Unterricht in inhaltlicher, didaktischer und methodischer Hinsicht.

Zur Unterstützung des Übergangs werden die weiterführenden Schulen durch die Beschreibung der Kompetenzerwartungen und Bezeichnung von Inhalten über die zu erwartenden Grundlagen für ihre Arbeit unterrichtet. Sie bilden eine wichtige Basis für die Zusammenarbeit von Primarstufe und weiterführender Schule

I. Umsetzung in der Praxis

Ausgangslage und Profilbildung BNE im Schulprogramm

Alle Vorgaben zur schulinternen Lehrplanentwicklung (vgl. Teil A) setzen darauf, die jeweiligen schulspezifischen Bedingungen, Gegebenheiten, Möglichkeiten und im Besonderen Erfahrungen im Zusammenwirken von Kompetenzerwartungen, individueller Lernausgangslagen und Querschnittsaufgaben im Sinne spezieller Lernarrangements konsequent umzusetzen.

Hier hat unsere Schule seit drei Jahrzehnten Potential entwickelt. Mit einer grundlegenden Standortplanung im Jahr 1993 (danach in regelmäßigen Abständen) und richtungsweisenden Beschlüssen mit Beteiligung der ganzen Schulgemeinde (Schulkinder, Mitarbeiter*innen, Eltern, außerschulische Partner) wurde früh der Weg zur Profilbildung „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) eingeschlagen, auch wenn diese zunächst „Ökologie und Umweltbildung“ und „Agenda 21 in der Schule“ hieß. Damit verbunden war immer die „Öffnung von Schule und Gestaltung des Schullebens“, besonders auf der Grundlage des 3000 Quadratmeter großen Schulgartens als Lernort mit seinen Lernstationen und der Konzipierung schuleigener analoger und digitaler Medien. Der Sachunterricht ist deshalb zentrales schulisches Leitfach.

Öffnungszeiten auch an den Nachmittagen gab es bereits seit 1994, 10 Jahre vor Gründung der OGS, sodass die Idee der erweiterten Lernzeiten und die Etablierung von ganztägigen Lernarrangements keine neue ist.

Die Schulkonzeption BNE (vor 2020)

https://koellerholzschule.de/rhythmisierte-ganztagsschule/schulkonzeption/

Relevanz der Querschnittsaufgaben und Beispiele

In den Querschnittsaufgaben der neuen Lehrpläne wird die „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) explizit in Verbindung mit der Verbraucherbildung benannt. Ein herausragender Baustein unserer Schule in diesem Zusammenhang ist die Arbeit als „Fairtrade School“.

Die Schülerfirma „Fair & Fröhlich“

Schülerfirma „Fair und Fröhlich“ – Hexenpost (koellerholzwurm.de)

Die bereits in Teil A gelisteten und in den neuen Lehrplänen explizit benannten Querschnittsaufgaben seien der Praxisarbeit an dieser Stelle noch einmal verbindlich vorangestellt und mit schuleigenen Beispielen versehen:

Jede Schule entscheidet über die Anlage ihrer schulinternen Lehrpläne, wie die Querschnittsaufgaben innerhalb des Schulprogramms berücksichtigt werden:

- fächerübergreifend im Unterricht

- überfachliche Projekte

- Kooperationen mit außerschulischen Partnern

- schulkulturell etablierte Angebote

- expliziter Gegenstand schulorganisatorischer Maßnahmen und schulischer Angebote

Die Querschnittsaufgaben in den Lehrplänen

- Menschenrechtsbildung

Beispiele: Klassenräte, Kinderkonferenz, Kinderrechte, 17 UN-Nachhaltigkeitsziele

- Werteerziehung

Beispiele: Erntedank (Unterstützung der Tafel), St. Martin (Aktion Hoffnung/Meins wird deins), Drei Könige (Sternsingeraktion/2023: „Kinder stärken, Kinder schützen“)

- politische Bildung und Demokratieerziehung

Beispiele: Klassenräte, Kinderkonferenz, Kinderrechte, 17 UN-Nachhaltigkeitsziele

- Medienbildung und Bildung für die digitale Welt

Beispiele: Schulgartenstationen analog und digital/Schülermagazin Hexenpost/360-Grad-Panoramarundgang

- Verbraucherbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung

Beispiele: Schulprofilentwicklung seit 1993

- Geschlechtersensible Bildung

Beispiele: Klassenräte, Kinderkonferenz, Kinderrechte, 17 UN-Nachhaltigkeitsziele

- Kulturelle und interkulturelle Bildung

Beispiele: Großprojekt Musical, Kunstprojekte, Sprachenwerkstatt

Der „Medienkompetenzrahmen NRW“ und die „Rahmenvorgaben Verbraucherbildung“ sind an vielen Stellen der Lehrpläne fachlich eingebunden.

46 Lernstationen (40) – Hexenpost (koellerholzwurm.de)

Köllerholz-Schulnews – Unser Onlinemagazin

Köllerholzrundgang 11-2021 (koellerholzschule.de)

LVR_ZMB_MKR_Rahmen_A4_Final.indd (schulministerium.nrw)

Rahmenvorgabe Verbraucherbildung in der Primarstufe und Sekundarstufe I in NRW

Die Lehr- und Fachkräfte beschäftigten sich mit der Fragestellung, welche Rhythmusdimensionen auf das Leben der Schulkinder und das der sie begleitenden Erwachsenen in der Schule Einfluss haben. Die Ergebnisse fließen zukünftig ein in die Themenfindung für Unterricht und Freizeit vor dem Hintergrund der Kompetenzerwartungen der 9 Fachlehrpläne und der Leitideen der 10 Bildungsbereiche.

Die Idee der Jahreskreise

Der Rhythmisierung kommt in unserer Schule ein besonderer Stellenwert zu. Das betrifft konzeptionell und profilbezogen die Rhythmisierte Ganztagsschule.

Unsere Schule | Köllerholzschule Bochum (koellerholzschule.de)

Das betrifft im Besonderen aber auch die Möglichkeiten, Unterricht handlungsorientiert, fächerübergreifend, nachhaltig, teamorientiert und individualisierend anzulegen.

Über den Schulgarten gibt es seit drei Jahrzehnten die entsprechenden Zugänge mit Gartenrevieren und Patenschaften, auch mit Ausweitung in den benachbarten Köllerholzwald. Das Erleben der Naturkreisläufe, draußen bei Wind und Wetter, die direkte Wahrnehmung der jahreszeitlichen Veränderungen und Phänomene, das Sich-bewegen-können im Garten und im Wald gehört deshalb als „Spezialität“ zu unserer Schule.

Die Orientierung an Jahreskreisen bezieht sich auf das Kalenderjahr, das Schuljahr, die Jahreszeiten und auf die Fest- und Feiertage. Diese Elemente werden in einer Gesamtschau systematisiert, tabellarisch sichtbar gemacht und in Bezug zu den Kompetenzerwartungen der Fachlehrpläne sowie zu den Gestaltungskompetenzen der BNE gesetzt. Damit verbunden ist die Idee, Aktuelles und Anstehendes im Blick zu haben und die gute Gelegenheit handelnd zu nutzen.

Lehrpläne für die Primarstufe in Nordrhein-Westfalen (nrw.de)

39.-Gestaltungsorientierung-10-Teilkompetenzen-der-BNE.pdf (koellerholzschule.de)

Unterrichtsszenarien: induktiv und deduktiv

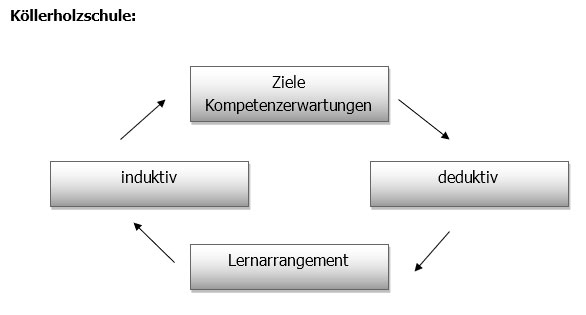

Auf diesen praktisch vorhandenen Grundlagen kann die Entwicklung der schuleigenen Unterrichtsvorgaben logisch betrachtet zwei Zugänge haben.

Es gibt eine „Köllerholz-Erkenntnis“ aus langjähriger Erfahrung. Wenn Lehrer*innen ohne Zeitdruck die unterrichtlichen Möglichkeiten des Standorts nachhaltig nutzen und ihren Schulkindern, möglichst mit Einbeziehung des Ganztags, den Raum geben in sie thematisch interessierenden Projekten und Lernarrangements zu arbeiten, dann vollzieht sich dies immer in einer Mischung aus Praxis und Theorie, immer fächerübergreifend, immer teamorientiert und gleichzeitig individualisierend. Dann entstehen Lernfreude, Freude am Entdecken und Begreifen, Freude am Erkenntnisgewinn und spannende Dokumentationen und Präsentationen, die andere Schulkinder wiederum einsehen und grundlegend für ihren eigenen thematischen Einstieg nutzen können.

Dann stellen die Pädagog*innen beim Abgleich mit den Zielen bzw. Kompetenzerwartungen der Lehrpläne fest, dass „wie von Zauberhand“ mancher Haken gesetzt werden kann. Das war bei den Lehrplänen von 1984 so, bei den Lehrplänen von 2003 so und wird bei den aktuellen Lehrplänen nicht anders sein. Lasst die Kinder machen! Gebt ihnen Zeit und Raum!

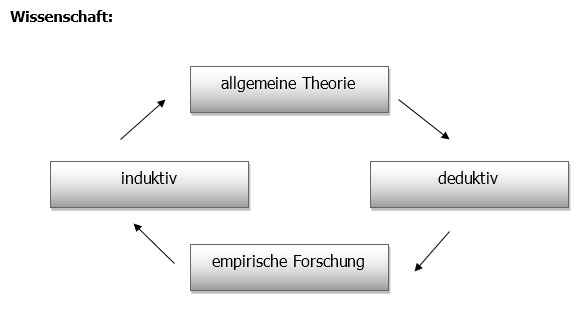

Im Prinzip impliziert dies einen zunächst (allgemein unüblichen) induktiven Zugang. Denn in der Regel setzten schulinterne Lehrpläne im Land Kompetenzerwartungen auf und die Lehrer*innen überlegten sich in einem deduktiven Zugang dazu passende Unterrichtsszenarien. Ein eher mühsames Geschäft! Warum also nicht die Gunst des Standorts nutzen? Die Mischung macht es!

Induktives und deduktives Arbeiten kennt man eher aus der Wissenschaft. Aus den Erkenntnissen einer Forschung wird eine Theorie abgeleitet (induktiv) bzw. mit einer Untersuchung wird eine bestehende Theorie überprüft (deduktiv). Hier gibt es immer auch Wechselwirkungen.

Variabilität: induktive und deduktive Unterrichtszugänge

Wie bereits gesagt: Die Mischung macht es! Dabei gilt es die beiden Ansätze nicht zu werten, sondern zu gewichten! Beide haben ihren legitimen und notwendigen Platz und Stellenwert.

Buch, Broschüren und Heft bezogene Lehrgänge gehören zur schulischen Arbeit und dienen dem systematischen Lernen der Schüler*innen, beides ergänzt durch zusätzliche Materialien, auch für den Bereich der Förderung und der sonderpädagogischen Unterstützung.

Aus der Arbeit mit den Lehrwerken entstehen im besten Fall nach und nach Lernarrangements, indem die speziellen Möglichkeiten unseres Standortes genutzt werden. So hat es sich z.B. bei der Einführung von neuen Buchstaben als besonders zuträglich erwiesen, handlungsorientiert die Vielfalt des Schulgartens zu nutzen. Was wäre das B, b ohne Besuch bei den Bienen? Schon beginnt die fächerübergreifende und multiprofessionelle Arbeit! Diese zu dokumentieren (Praxisleitfaden Lernarrangement) und zu multiplizieren ist natürlich sinnvoll. So kann diese von nachfolgenden Klassen genutzt und erweitert werden. Die Querschnittsaufgaben können an diesen Schnittstellen einfach mitgedacht werden, wenn sie passen.